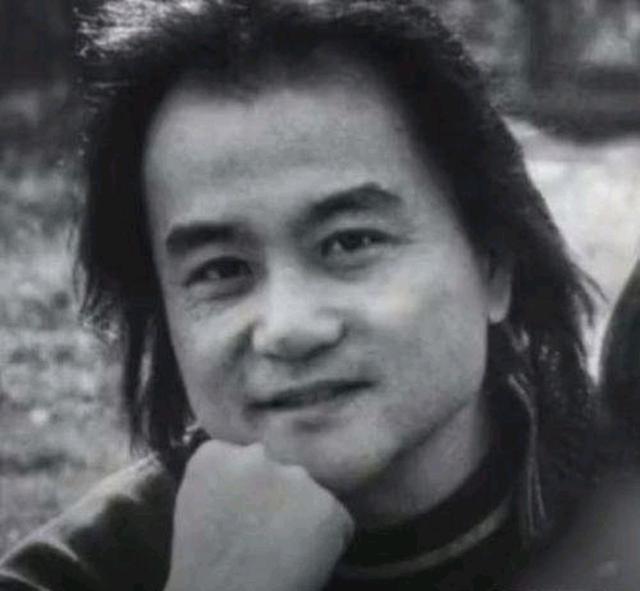

张维道

普及防艾知识4.2万人群。他无偿献血达到7200毫升,更不顾好友劝阻加入志愿身后遗体器官全部捐献的队列中、志愿捐献造血干细胞。帮助157名贫困学生实现新学期开学愿望。通过轻松筹平台先后为多个困难家庭累计募捐善款近25万元,开展关爱民工子女活动60余场,志愿服务时长1200多个小时,还通过法律途径为89位农民工追回120余万血汗钱。

事迹详情:

2010年,好友因患艾滋病离世,令他悲伤不已。从那时起,张维道就暗下决心:“一定要为艾滋病患者这个群体做些事情。”张维道开始主动参加昆山市红十字会开展的专业培训。他深知很多患者不愿意曝光自己的身份,害怕被歧视,为此,张维道想到通过建立QQ群来吸引和帮助艾滋病患者。

小东和豆豆(均为化名)在2013年被查出感染HIV(艾滋病),当时他俩认为自己反正都要死,不愿意接受任何治疗。通过QQ群,张维道与他们结识,了解情况后,张维道特地到出租屋中看望他们,与他们分享自己的一些遭遇。交流几次后,小东和豆豆被张维道的真诚感动,对艾滋病也有了一定的了解和认识,并开始服药。张维道的耐心相助,重燃了他们对生活的希望。

张维道的QQ群吸引了越来越多的人加入,如今已超过4000人,俨然成了“艾友之家”。在张维道的带领下,许多“艾友”也成为艾滋病关爱互助的志愿者。6年来,他通过QQ、Blued等网络直播方式向人们普及艾滋病预防、治疗知识100多场,普及量达4.2万人次。

涅盘重生,坚守信念

从事艾滋病志愿者服务,张维道一直瞒着家人,直到2013年底,这事才被发现。

2013年12月,张维道去艾滋病人家中看望,由于病人的过激行为导致血液交叉感染。为此,张维道服用了28天的阻断性药物。那段日子,药物副作用

使他的体重从120多斤迅速降至90斤。面对亲朋好友的排斥远离、公司的解聘,张维道和母亲选择了沉默。3个月后,药物及时阻断了病毒。母亲劝他别再做了,张维道坚定地说:“不,正是服药的这段日子,我更真切地体会到他们的处境,他们更需要关爱。”张维道把自己的所见所感都告诉了母亲,最终说服了她。

为安徽三万民工撑起一片天!

2014年,张维道就职的第一家公司破产,老板跑路,仓库被抢。张维道毅然站了出来,通过法律途径,历时半年,为89名农民工追回了120余万拖欠的工资。此后,涡阳县总工会聘请张维道担任驻昆山农民工维权服务站站长,两年的努力下来,他让在昆的三万多名飘荡的涡阳人有了归属感,为三万多名涡阳民工撑起了一片天!“有了农民工子女活动之家,再也不愁我们加班小孩谁来照顾了;有了免费的法律咨询平台,再也不怕被黑心老板忽悠了;找工作去中介所省心了,拿着涡阳的身份证还不收费了;老板拖欠我们的十六万工资就是维道帮我们要回来的;我妈出工伤的医药费就是维道帮我家垫的......这些都是在昆涡阳人民经常跟他乡人提及的优越感”。

奉献成习惯,公益不停步!

来昆山做公益的念头缘于张维道14岁时听老师讲的一个动人故事:昆山老人周火生曾先后93次到自己家乡安徽捐资助学,被称为“希望老人”。“我要来昆山做好事,希望通过自己的努力让昆山人也感受到一名普通安徽人的知恩图报。”张维道说。

2011年,他来昆山后立即成了“希望老人”周火生的“亲密战友”,与周火生一同前往学校爱心义卖,为山区孩子筹集善款。5年里,他通过义卖筹集的善款为79名困难家庭孩子实现了读书的愿望,还带动朋友们结对资助了78名困难学生。

同事们都说:“张维道很吝啬,就没见过他穿过新衣服,鞋子颜色都发白了,他也不舍得丢掉。”通过自己和母亲在平日里省吃俭用存下来的钱,他至今已资助12个孩子继续求学。

2015年,22岁的张维道当选“感动昆山”道德模范,奖金分文未留,一部分捐给贫困家庭儿童,一部分申请成立了“河南省慈善总会张维道善行基金”。几年里,他和朋友们一同先后为白血病患儿小宜稼、抗战老兵、徐州卖花姐姐募集善款近25万元。

每月捐血小板,签下遗体器官全捐志愿书

多年来,张维道几乎每个月都要坐3个多小时公交往返淀山湖镇与市区捐献血小板,至今已捐献7200毫升,并带动身边工友一起加入了义务献血队伍。当了解到白血病病人只要成功配型造血干细胞就可重获新生希望时,张维道又加入了造血干细胞志愿捐献队伍。2014年1月,张维道因急性阑尾炎不得不住进昆山第一人民医院做手术。在那里,他征得母亲同意,签下了身后遗体器官全部捐献的志愿书。

如今,他除了担任昆山未成年志愿者队队长,还成了农民工子女、未成年人的守护者。他视这些孩子如亲人,给他们辅导功课,带他们社会实践,教他们感恩生活。他开展60余场关爱民工子女活动,志愿服务时长达1200多个小时。

他欠家人一笔债!

“妈,明年您生日我一定陪你过”“下周末我一定在家陪您吃饭”“明年一定把女朋友带回来让您看看”……一次次对母亲的许诺,却又一次次食言。然而,母亲并没有责怪过他。我这个做母亲的,能做的就是理解儿子并全力支持。”

张维道累并快乐着,他感动苏州,更感动皖苏大地!如今在苏州他成为了安徽人的标志性符号,在异地擦亮了安徽人的招牌!

张维道相关资讯:

|

【张维道】同名的人物

中国名人

- 1王佳鑫:中海福陆重工有限公司质量管理中心焊接教练

- 2张笑笑:丽荣鞋业(深圳)有限公司思加图研发部高级产品出格师

- 3曹浩彬:中科力函(深圳)热声技术有限公司研发工程师

- 4陆志强:深圳市兆威机电股份有限公司副总经理

- 5罗杰:深圳市深业航天食品与环境检测科技有限公司环境业务部部长

- 6汪勤金:深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司飞行责任机长

- 7张艳斌:华润三九医药股份有限公司研发中心药学研究主任工程师

- 8徐锦辉:中国大酒店行政总厨

- 9林小江:广州燃气集团有限公司西区分公司管网运营部经理

- 10杨春宝:广州海格通信集团股份有限公司北斗导航事业部副总工程师

- 1闫征:天津津云新媒体集团股份有限公司视频中心副主任

- 2陈丽君:浙江小百花越剧院演员

- 3李菡:新疆日报社汉文编报部主任编辑

- 4张晓艳:鄂尔多斯市融媒体中心评论部部长

- 5范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 6赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 7李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 8晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 9贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 10何冬梅:上海绒绣代表性传承人

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们