张立华

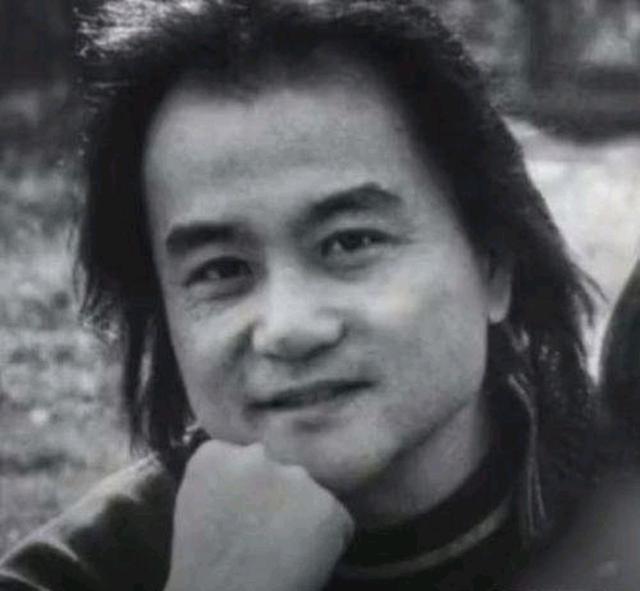

张立华,男,1971年6月生,汉族,吉林吉林市人。复旦大学副院长、教授。

张立华,国家重大人才引进工程入选专家,中国人工智能学会人机融合智能专委会主任委员, 复旦大学特聘教授、博士生导师、智能机器人研究院副院长。2000年毕业于清华大学控制理论与控制工程专业并获得博士学位。他是人工智能领域的资深学者,主要研究方向为机器直觉等新一代人工智能理论、行为识别与虚拟仿真、脑机交互与智能芯片以及智慧医疗、智能网联汽车等交叉应用,曾获中国人工智能学会优秀科技工作者与优秀科技成果奖、上海市优秀技术带头人、吉林省拔尖创新人才等多项奖励,科研成果发表在 Nature主刊、中国科学、AAAI等国内外顶级期刊与国际会议。

张立华教授具有丰富的产、学、研实践经验,回国前曾在英伟达等知名跨国科技企业担任高级技术与管理职务,他带领跨国团队研发了世界最先进的商用物理仿真引擎 PhysX,之后又在英伟达带领团队将 PhysX移植到 GPU,使之成为英伟达的核心技术及元宇宙支撑平台 Omniverse的重要组成部分,现被广泛应用于 Unity3D等 3D开发引擎、数字孪生、自动驾驶与机器人仿真等领域。

2011年张立华放弃美国优越条件,回到家乡创办了长春博立电子科技有限公司,建立了国内最早规模最大的异构计算技术开发团队,在智能计算与智能分析领域处于国内领先水平,牵头人工智能行为识别的国家标准制定,为家乡的相关领域技术进步与电子信息产业发展作出了贡献。

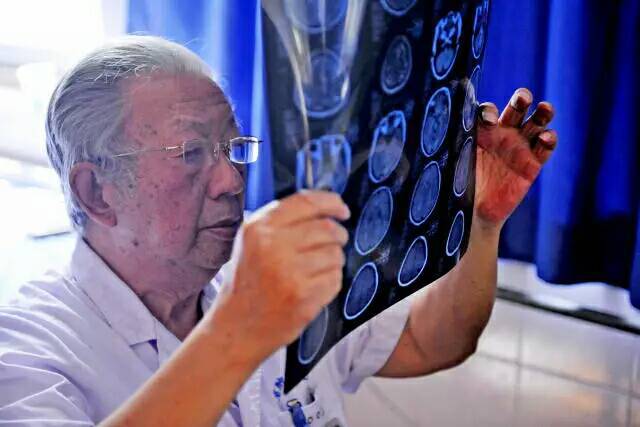

2017年,张教授从产业界回归学术界,成为复旦大学特聘教授,积极参与了复旦大学新工科建设,致力于人工智能领域的交叉创新研究、用原创技术服务于国家的重大需求。他在科研工作中努力践行习总书记对广大科技工作者的期盼和要求,将人工智能技术与医疗健康产业相结合,服务健康中国建设。针对我国基层儿科优质资源短缺、儿科临床能力不足且难以高效大规模培养等问 题,他牵头科技创新 2030“新一代人工智能”重大项目 -“标准化儿童患者模型关键技术与应用”,为实现基层儿科医生的规范化、规模化培训以及诊疗能力的客观评估而努力。

张立华教授在人工智能前沿领域积极探索,勇闯科学无人区。受人类直觉启发,他和甘中学教授带领团队与清华大学戴琼海院士团队联合攻关,首次提出机器直觉这一新的人工智能交叉研究方向并设计了通用机器直觉架构。此外,他参与策划了上海市人工智能科技重大专项-人机物三元协同与群智涌现任务,为突破现阶段人工智能理论及应用瓶颈提供了新的思路和可能路径。

为解决芯片“卡脖子”技术难题,张立华带领课题组参与攻关后摩尔时代人工智能处理器的设计挑战,提出了多芯粒集成存算一体人工智能芯片 COMB-MCM。该系统在发挥存算一体“非冯”架构的性能和能效优势的同时,利用多芯粒集成技术实现了流片后的算力可扩展性。此外,他组织团队研发面向 RISC-V架构处理器的通用异构并行编程语言 OpenCL编译框架,通过赋能 RISC-V芯片指令集帮助国内芯片厂商完善软件生态链。

“身教重于言教,才高还需德高”—入选今年复旦大学“研究生中心目中的好导师”候选人的张立华在科研工作的同时不忘教书育人,始终以身作则强调研究需要有实际价值,不能是空中楼 阁,鼓励学生脚踏实地从基础做起;同时强调诚信为根本,积极推动学术道德培养,重视学生人格发展。

张立华积极投身中国人工智能学科发展事业中。2019年,他参与了由 CAAI理事长戴琼海院士牵头的国家自然科学基金委专项项目-“智能科学研究体系调研”,相关报告为智能科学与技术领域的布局提供了重要参考。2020年,他牵头组建 CAAI人机融合智能专委会。2021年,他作为领衔专家之一参与了中国科协《智能科学与技术学科发展报告》的撰写工作。

张立华相关资讯:

|

|

【张立华】同名的人物

- 张立华:中国航天科技集团有限公司航天东方红卫星有限公司总设计师

- 张立华:襄阳市农业农村局种植业管理科二级主任科员

- 张立华:凉山彝族自治州第一人民医院消化内科副主任医师

- 张立华:承德市兴隆县大杖子乡村民

- 张立华:天津市宝坻区中医医院内三科副主任

- 张立华:衡水市第五人民医院急诊科主治医师

- 张立华:泰安市第一人民医院中医科主任医师

- 张立华:滨州市沾化区中医院内一科主治医师

- 张立华:哈尔滨市呼兰区中医医院神经内科医师

- 张立华:山西省眼科医院眼科主任医师

- 张立华:青县人民医院儿科副主任医师

- 张立华:复旦大学智能机器人研究院常务副院长

- 张立华:望都县医院普通内科医师

- 张立华:北京大学第三医院放射科副主任医师

- 张立华:河南省妇幼保健院泌尿外科主任医师

中国名人

- 1库尔班江·巴拉提:新疆华泰重化工有限公司装置保运车间南区电气班电工

- 2彭卫军:新疆水利水电勘测设计研究院有限公司首席设计师

- 3李青春:新疆生产建设兵团十师185团6连职工

- 4吐拉尔别克·阿布都达别克:沙湾天润生物有限公司育种主管

- 5王亮雄:新疆北新路桥集团股份有限公司国际工程事业部副总经理

- 6杨建立:新疆天富伟业工程有限公司副总工程师

- 7关明礼:和田玉泉水务有限公司项目经理

- 8阿力木江·麦苏麦:潍坊泰鸿拖拉机有限公司技术员

- 9阿迪力·那马尼:新疆鑫慧铜业有限公司冶炼车间主任

- 10图尔贡·麦麦提:喀什瑞淼电力开发有限公司工程师

- 1张晓艳:鄂尔多斯市融媒体中心评论部部长

- 2范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 3赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 4李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 5晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 6贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 7何冬梅:上海绒绣代表性传承人

- 8刘其昌:浏阳市枨冲镇青草村村民

- 9曹卫芬:益阳市沅江市草尾镇和平村农民

- 10郭姣英:永顺县松柏镇龙头村村民

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们