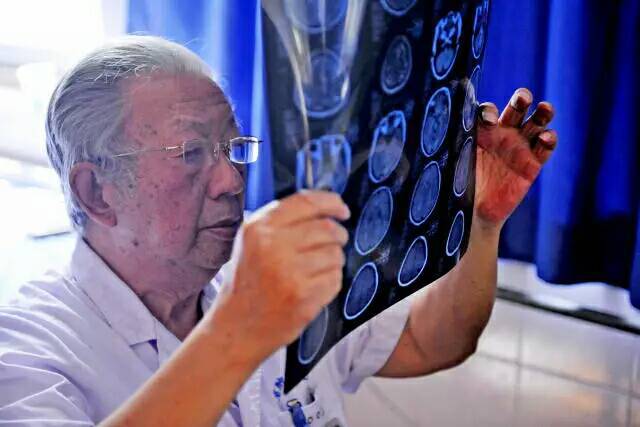

盖钧镒

盖钧镒,1936年6月5日出生于江苏无锡,作物遗传育种学家,中国工程院院士,南京农业大学教授、博士生导师,国家大豆改良中心主任。

“一生只为豆满仓”的盖钧镒院士,是我国大豆科技界唯一的院士,从事大豆遗传育种研究六 十余载,发表论著 600 余篇册, SCI 论文数量位居全球第二,获科技成果奖励 21 项(国家科技进步二等奖 1 项,省部级一等奖 2 项、二等奖 9 项、三等奖 8 项、江苏省科学大会奖 1 项) 。1984 年获国家级有突出贡献的中青年专家称号, 1991 年获国务院特殊津贴, 1998 年获中华农业科教基金科研奖, 2002 年被授予何梁何利基金科学与技术进步奖, 2009 年被农业部授予新中国成立 60 周年“三农”模范人物称号, 2015 年获得第五届中华农业英才奖, 2017 年作为唯一一位亚洲获奖者获世界大豆研究终身成就奖,2018 年荣获“中国种业十大杰出人物”称号。

盖钧镒将一甲子的岁月献给了直径不到一厘米的大豆, 85 岁高龄的他,如今仍然每天埋首实验室、奔走在田间地头,为的就是“中国碗里中国粮”,这是“一生择一事”的执着,更是“顶天立地”科学家的情怀与担当。

一、粮安天下 种筑基石

八十年代初,盖钧镒留美期间,中美两国在大豆产业上的差距,深深触动了他。中国作为世界 大豆的发源地,有着 2500 多年的历史,但近 50 年里我国逐渐丧失了大豆产业的领先地位。回国之后,盖钧镒走遍全国每一寸生长大豆的土地,从一颗两颗到成千上万颗, 60 多年的时间里,他带领团队一共收集到 3 万余份大豆品种,并建成世界第三大大豆种质综合性状数据库,其规模仅次于中国国家种质库和美国农业部的大豆种质资源库。他全面研究了中国大豆育成品种系谱及其遗传基 础,编著《中国大豆育成品种系谱与种质基础(1923-2005)》,揭示了中国种质利用的地区局限性和 加强生态地区间基因交流的紧迫性。他绘制了中国大豆育成品种系谱图,提出中国大豆品种熟期组 划分方法和品种生态区划,发现了栽培大豆起源南方野生群体的分子遗传学论据。

二、苦苦奋“豆” 振兴种业

种子是农业的“芯片”,国产大豆单产水平仅为美国的 60%,存在较大差异。为打赢这场种业翻身仗,寻找野生大豆隐藏的优质基因,盖钧镒从两万多份大豆资源中精心筛选出 1900 份,从实验室到试验田,带领着一批又一批学生,反复种植、观测,记录下每一份资源最完整的性状特征。 70 年代首选育成了大豆新品种南农 1138-2 在长江中下游推广应用,是我国南方地区遗传贡献最大的亲本材料。随后又培育出了苏协一号、南农 73-935、南农菜豆 5 号等大豆新品种 30 余个。近年来,针对我国东北、黄淮海和南方三个大豆产区,建立育种研发基地,先后培育出南农 66 等大豆新品种13 个,目前正在大面积种植。其中南农 47 在黄淮海南片创造了亩产 337.34 公斤的高产水平,南农 66 在长江中下游地区创造了亩产 258.02 公斤的产量,突破国家大豆高产攻关的目标。在近 10 年的探索中,盖钧镒发现玉米跟大豆间作套种可以提高种植效率,有望解决大豆的需求问题,他牵头组织专家向中央提出“大力发展大豆玉米带状复合种植技术”的建议写入 2022 年中央1 号文件并予以实施。

三、甘为人梯 奖掖后学

盖钧镒既是大豆业遗传领域的开拓者,又是提携后学的领路人。他重视人才的培养,提出建立农学、农理、农工、农文共同发展的综合性农业大学的思路与设想,探索创建能够满足种业育繁推 一体化全产业链发展机制的种业科学学科,推动南京农业大学农学院的种业科学系于 2011 年建系,至今培养全日制本硕博等各类复合型人才和专门人才 1000 余人。年过八旬的他,始终奋斗在教学科研一线,倡导高层次人才培养,必须将学科前沿与基础知识相融合,坚持为作物遗传育种学 科开设主干课程,为大豆研究领域培养了一批又一批的“扛担子”人才,推动了全国大豆产业技术 的进步。

【盖钧镒】同名的人物

盖姓名人

中国名人

- 1李银花:裕民县新地乡团结西村农民

- 2殷文娟:伊犁川宁生物技术股份有限公司环保专员

- 3高冲:伊犁新矿煤业有限公司机电副总工程师

- 4阿加尔古丽·哈依努拉:乌鲁木齐经济技术开发区建投物业服务有限公司客服

- 5梁有成:乌鲁木齐市广泽实业有限公司机械工

- 6董骞:武汉数据集团有限公司战略运营部总监

- 7魏明伟:东风汽车股份有限公司制造总部襄阳工厂首席工种师

- 8张小蔚:西安市碑林区张家村街道办事处职工

- 9马丽琼:中国水利水电第三工程局有限公司海外事业部副总经理

- 10杨大锚:华能铜川照金煤电有限公司生产管理部主任工程师

- 1张晓艳:鄂尔多斯市融媒体中心评论部部长

- 2范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 3赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 4李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 5晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 6贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 7何冬梅:上海绒绣代表性传承人

- 8刘其昌:浏阳市枨冲镇青草村村民

- 9曹卫芬:益阳市沅江市草尾镇和平村农民

- 10郭姣英:永顺县松柏镇龙头村村民

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们