陈汉生

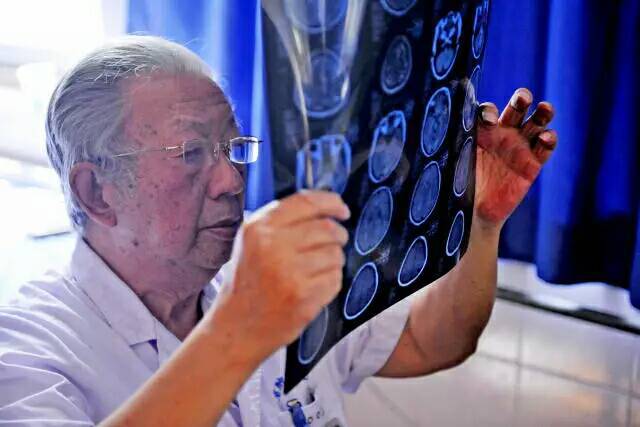

欧盟经济学会副主席梯.诺尔在访问武汉期间接受陈汉生赠字

陈汉生的“汉”当然是指“大武汉”,更准确一点是指汉正街:1956年出生于斯。就在这个最能代表武汉码头文化特征、曾经是中国规模最大的小商品集散地的暄嚣闹市,他的艺术苦旅却倔强地坚持至今。

在一个似乎最不可能诞生艺术的地方成长,这种先天不足反而成就了汉生艺术的独特魅力:30多年的兴趣爱好在执着的追求中水到渠成,书法、国画、雕塑等领域皆自成个性,才气飞扬。如今,这位土生土长的汉派艺术家的许多作品已经走出国门,声名远播。

胆 气

汉生曾说:“没有人敢像我这样画黑牡丹!”言语的直率中,透出几分自信,更有一种胆气。在国画作品《花气冲天香着云》中,他并未以传统的浓墨重彩铺陈,却以浅色淡墨去烘托牡丹作为国色天香花魁的超凡脱俗。

“风尘握手,便赠佩刀;花鸟怡魂,时呼杯酒。”民国时期武汉诗人周实的这几句诗,大致就可以概括汉生青少年时期豪放不羁的生活。而正是这种生活语境,成就了他在探索艺术真谛过程中与常人不同的胆气!

出生于泥巴匠家庭,汉生小小年纪便开始在泥中滚爬,之后又为生计与砖瓦灰石打交道。就在奔波劳碌中,他竟然生发了强烈地要用泥土表现内心精神世界的欲望,而且,欲望的苗子竟然在没有任何师承的情况下开始萌芽。回首来看,这何偿不是一种胆气!?

上世纪80年代初,一次偶然机遇,汉生的痴迷打动了当地年已83岁高龄的知名艺人杨子祥,并成为其生前最后一名弟子。在杨老的点拨下,汉生对艺术的认识不断得到升华。此后,他又拜著名雕塑家谢从诗为师,创作技巧渐入佳境。

24岁时,汉生便将自己的堆塑《鹰》置放于汉口中山公园的白色拱桥畔。在见到这位年轻人的作品后,武汉雕塑界几位老人不禁感叹:“汉派的堆塑工艺总算后继有人了!”

灵 气

在艺术探索中,胆气固然重要,但灵气更不可少。即便和汉生刚接触,也能深切地感受他身上时时跃动的艺术活力。这恐怕正是他能在书法、国画、雕塑等多门艺术世界之间游刃的原因。

陈汉生曾将彩色雕刻运用于装饰破璃板上,并成功地将《清明上河图》完整地复原在长达17米的破璃板上。因为在这一行里属第一人,经过严格论证,他的“大型平板破璃雕塑创作手法”于1997年获得国家级发明专利。

谈及这一创作手法的灵感何来,汉生说:“以往,用破璃做的小工艺品随处可见,但作为雕塑的材质则前无古人。我曾经观察过钻石、玉器等饰品,只有在灯光下它们才会产生晶莹剔透的效果,其它材质无法取代,这就启发了我想用破璃尝试于雕塑中。在探索过程中,我们先后运用了许多新型材料,而我的艺术知已杨静先生为此付出了一只眼睛视力严重受伤的代价。”

悟性来自有心,也来自勤奋。青年时期,初涉艺术的汉生非常用功,常常自习到深夜,父亲只得采取拉灯的办法来逼他休息,而今年近半百的他仍然大部分时间泡在画室里。

用汉生的话说:“身体是父母亲给的,而艺术是自己的,我这个人蛮自私,爱艺术胜过爱身体。对艺术,就像人与人之间的感情一样,你对他感情深,他就会给你一个真心的回报!”

大 气

看陈汉生的作品,常常被一种气势所折服。有评者云:“陈汉生之所以从业余爱好起步,达到今天自我表现的自由境界,除了胆气、灵气外,还有一种与生俱来的大气。”

熟悉武汉市井生活的人,大都耳闻汉生的侠义。倘有缘目睹,他的大气可以从生活的诸多细节中体会。而这种侠义与大气,不可能不影响他的艺术风格,特别是表现手法上的不拘一格。

汉生的雕塑曾拜杨子祥、谢从诗为师,书法和画则拜邓少峰、冯今松为师,先后得到他们的悉心传授。而平时只要见到自己欣赏的作品,汉生就会用心去“读”。

但汉生的造诣,并不在于模仿导师或他人,而在于“转移多师是吾师”。也正因为如此,业界戏称汉生如金庸笔下的任我行,以“乾坤大移法”吸收和消化众师之长。

在看到汉生新作《和谐图》后,冯今松老师用“兴奋”来表达自己的心情。中国书画家协会理事李明强曾收藏了许多画界名流的“虾图”,但他对汉生的创作情有独钟:构图生动,立意大气。

正是缘于陈汉生屡破艺术壁垒的大气,才诞生了他这种土生土长的独特艺术风格,并剂身于汉派艺术家杰出代表之列。近年来,汉生的书法、国画和雕塑等作品深受各界欢迎,并被湖北、武汉省市政府作为礼品赠送给来访的国内外友人。

陈汉生相关资讯:

|

|

【陈汉生】同名的人物

中国名人

- 1石胜兰:重庆市奉节县胜兰蜀绣艺术工作室绣工

- 2王美文:重庆市合川区金星玻璃制品有限公司职工

- 3赵波:国网浙江省电力有限公司电力科学研究院首席专家

- 4张达:中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司副总工程师

- 5黄丽娜:中国农业银行股份有限公司瑞安市支行仙降支行副行长

- 6应伟文:台州金桥汽车出租有限公司车队长

- 7周正平:台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司行政经理

- 8王光挣:浙江豪情汽车制造有限公司班组长

- 9张杰:中化(舟山)兴海建设有限公司首席技师

- 10李斌:国能浙江舟山发电有限公司维护部锅炉专工兼锅炉检修班长

- 1闫征:天津津云新媒体集团股份有限公司视频中心副主任

- 2陈丽君:浙江小百花越剧院演员

- 3李菡:新疆日报社汉文编报部主任编辑

- 4张晓艳:鄂尔多斯市融媒体中心评论部部长

- 5范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 6赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 7李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 8晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 9贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 10何冬梅:上海绒绣代表性传承人

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们