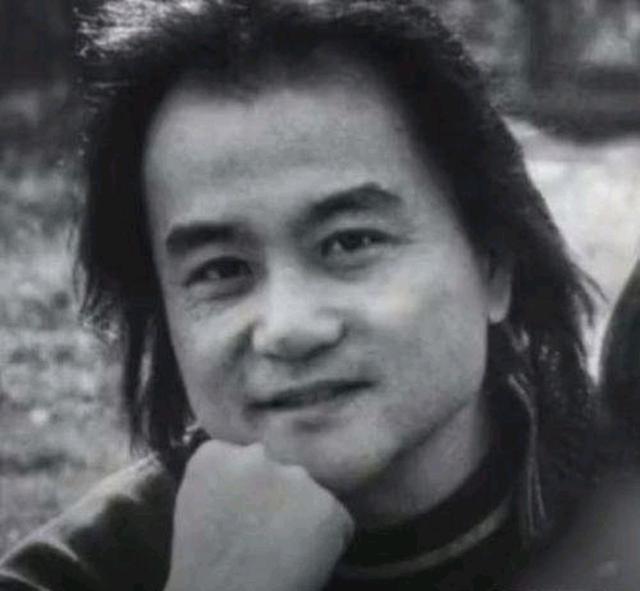

陈伟生

陈伟生,男,1978年10月生,中共党员,四川省巴中市通江县文物保护研究中心副主任。参加文物工作以来,为摸清全县文物家底,陈伟生不畏风雨、不惧危险,带队开展文物专项调查,仅用1年时间走遍了全县近1000处文物点。他积极宣传红色文化和文物保护,为推动文物“活起来”“火起来”贡献力量。陈伟生曾荣获“四川好人”等荣誉。

以苦读强自身 赋文物以生命

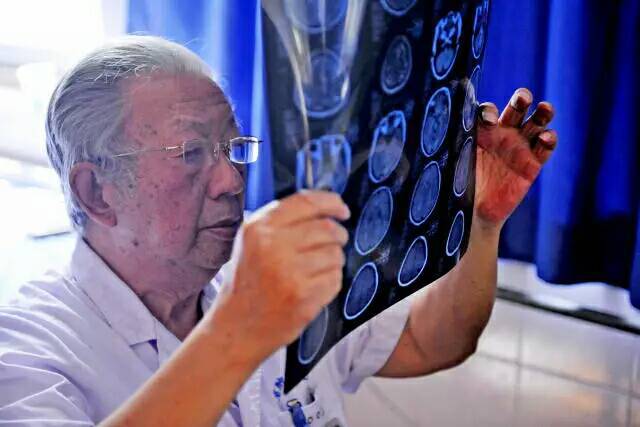

陈伟生是土生土长的农村娃,从小便对古城古寨、古道古桥、石窟碑刻等文化遗产有着天然的亲近感。从事文物工作后,他更加真切地感受到文物所承载的历史、文化和艺术价值。在穿云洞桥检查文物安全时,他望着桥边的楹柱,深有感触地对同事说:“别把它只当作一块石头,其实它是有生命的,它也会呼吸、会说话,只要用心去感知,去聆听它的娓娓诉说……”

陈伟生从事文物工作是“半路出家”,于是他充分利用碎片化时间学习文物知识,文件包里、案头床边随处可见文物相关书籍。七年多来,他阅读专业著作近百本,不断丰富自身的知识储备。

为摸清文物家底和保存现状,陈伟生常常早出晚归,只用了1年多的时间,走遍了全县近千处文物点。如今,面对每一幢建筑、每一尊造像、每一幅标语和其背后的故事,他都能如数家珍。

用脚步量初心 用汗水践使命

为全面掌握全县不可移动文物的数量、分布、特征和保存现状,提高文物保护管理利用水平,数年来,陈伟生带队开展米仓古道、洞穴遗址、红色标语等文物专项调查,用脚步丈量着初心,用汗水践行着使命,足迹遍布通江县的山山水水。

2020年12月,陈伟生带队开展洞穴遗址调查,寻找远古人类生活的遗迹。在洪口镇苟家湾村海拔1500多米的大山里,他和队员们迷路了,眼前是万丈悬崖,怎么办?难道要退回去?可三、四个小时才能下山,前面几百米就有一处洞穴遗址。陈伟生细细打量一遍崖壁,定了定心神,慢慢用脚探在崖壁的凸起处,双手摸索着可以着力的支点,小心翼翼爬过崖壁,再伸出手来,把队员们一个一个拉了过去。2023年5月,陈伟生再次带队开展全国红色标语专项调查。他们入深山、钻密林、挥弯刀、攀绳索,在荆棘中、在苔藓里、在掩埋的泥土下,发现了3幅红军石刻标语。一个多月的时间里,他们共调查登记红色标语1191幅。

2024年2月,通江县被确定为第四次全国文物普查13个试点县(区)之一,开展古墓葬类文物普查试点工作。陈伟生勇挑重担,砍荆棘去灌木、爬墓碑搞测量、钻墓穴看雕刻……“老同志身体不方便,年轻娃娃我不放心。”在不到两周的时间里,陈伟生带队完成了70多处古墓葬的实地调查工作。

活化利用宣传 让文物“活起来”

工作中,陈伟生不仅致力于文物的价值挖掘和本体保护,在活化利用方面也很是用心。他先后参与了川陕革命根据地红军烈士纪念馆、通江三李故居、红云崖村史馆等10多个陈列馆、村史馆的陈列布展工作,力争让文物真正“活起来”。

凭着孜孜不倦地学习和脚踏实地地工作,陈伟生成为文物工作的行家里手。为了让更多人了解文物,他先后参与了央视《红色印记 通江石刻》《中国影像方志 四川通江篇》、中央广播电视总台社教节目中心《跟着书本去旅行——青山处处》、四川电视台文化旅游频道《瞧,桥》等文化节目的录制,在多个栏目讲述红军石刻标语的故事,为推动通江县文化和社会事业发展贡献了文保人的力量。

历史如长河,文物在长河中历尽艰辛与磨难,而陈伟生就像护航者,数年的从业历程蕴育了他深厚动人的文物情怀,流下的每一滴汗水都浇灌着他对文物事业的热爱与执着,日复一日,让他平凡的坚守不再平凡。

陈伟生相关资讯:

|

中国名人

- 1黄铁龙:内蒙古科沁万佳食品有限公司味噌车间主任

- 2闫顺利:呼伦贝尔农垦特泥河农牧场有限公司第一连队机务工

- 3王建勤:呼和浩特市城发供热有限公司桥靠分公司第六运营所所长

- 4杨绍军:隆阳公路分局东风公路管理所所长

- 5林松:勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心主任

- 6胡军:中国铁路昆明局集团有限公司昆明机务段动车组司机

- 7李友坤:中铁隧道局集团云南省滇中引水二期配套工程大理施工段项目经理部隧道工

- 8谢松宸:中国人寿保险股份有限公司云南省分公司运营管理中心核赔部经理

- 9陶加应:芒市勐戛镇勐稳村民委员会芒丙村民小组村民

- 10朱美宣:普洱澜沧古茶股份有限公司技术总监

- 1范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 2赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 3李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 4晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 5贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 6何冬梅:上海绒绣代表性传承人

- 7刘其昌:浏阳市枨冲镇青草村村民

- 8曹卫芬:益阳市沅江市草尾镇和平村农民

- 9郭姣英:永顺县松柏镇龙头村村民

- 10吴开元:湘潭市岳塘区双马街道华金社区居民

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们