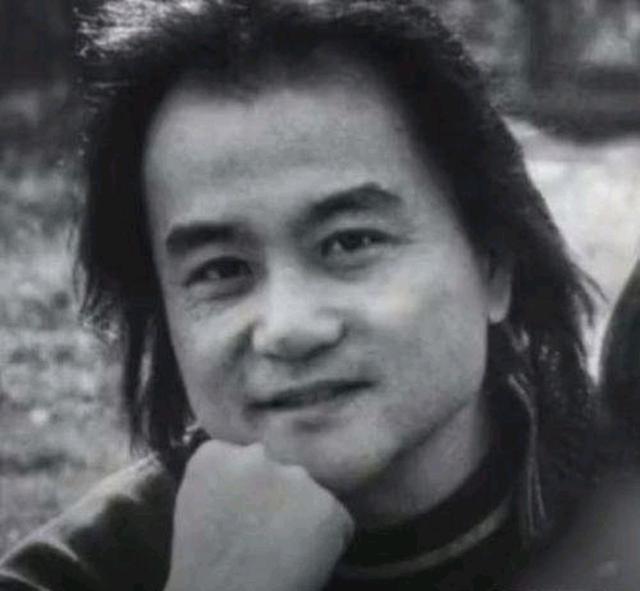

石福松

石福松,男,1978年1月生,中共党员,新疆生产建设兵团第十四师昆玉市二二四团一连职工。石福松18年扎根荒漠戈壁,将植树护林当做人生事业,始终奋战在绿化防风的第一线。18年时间累计种植、管护防风林达4000余亩。石福松曾获新疆维吾尔自治区绿化奖章。

正值青年 当舍我其谁的“开拓者”

二二四团于2004年3月挂牌成立,在塔克拉玛干沙漠南缘,昆仑山北坡一片干旱沙漠地带,每年沙尘暴和浮尘天气达200多天。2006年,退伍转业的石福松怀揣着屯垦戍边的炽热之心,毅然选择到条件艰苦的二二四团林管站工作,成为了一名护林员。那时,二二四团流行着这样打趣的话:“每天二两土,白天不够晚上补。”很多和石福松一起来到二二四团的人看着恶劣的环境都萌生退意。石福松却没有被自然环境吓倒,多年的从军经历,磨砺了他坚韧不拔、迎难而上的不屈之心。他走在沙土路上,看着没有标识、前脚走后脚就抹平痕迹的茫茫戈壁滩,更加坚定了要留下来屯垦戍边的信念。他暗暗下定决心:一定要将防风林种起来,改善这里恶劣的自然环境。

初心不改 是乐于奉献的“奋斗者”

在恶劣的风沙环境里种植防风林,最重要的就是保住育苗的水。为了防止滴灌带被风沙吹走,石福松用铁丝把管子固定在沙地上。一旦遇到沙暴天气,刚长出的树苗要么被掩埋,要么被连根拔起,种一棵树往往要经历多次“夭折”。为了照顾好树苗,石福松每天早早地带着工具和干粮出发,迎着风沙前往地头,午饭仅仅是携带的馕就着滴灌带里浇树的水,一干就是一整天。种植的树木达到了一定规模,林带浇水就需要争分夺秒,每到忙碌的时候,他就裹着大衣睡在林带旁边的沙包上,连夜进行浇水灌溉。

家里人担心石福松的身体,不让他喝滴灌带里的水,叫他中午和晚上回家吃饭休息,但他却笑着说:“没事,树能‘喝’的,我也能喝,树种好了,这个地方才有希望!”就这样,他扎根在这片荒漠上,把树苗一棵一棵地种下去,像照顾自家孩子一样地把它们养护起来。历经13年的时间,他累计种植1800余亩防风林。现在他种植最早的沙枣树和杨树已经长成一人合抱般粗壮,曾经的荒漠戈壁也围绕起绿色的林带,放眼望去就像绿色的“长城”。

2019年团场林管站改制,取消了护林员编制。同事们选择了更好的行业,只有石福松放心不下亲手种植的防风林,毅然承包了1800多亩的林带管护工作,继续选择风吹日晒、面朝沙土背朝天的护林生活,继续着打土埂、平整土地、浇水、整枝、除草、病虫害防治的管护工作。每天到各处林带检查各类树木的生长状况,已经成为他的生活习惯,用他自己的话来讲就是:“不看一眼林带,我今晚睡不着。”

情系邻里 做增收致富的“引路者”

2020年,为了把林带管护好,石福松牵头成立了昆玉市小石头农民种植专业合作社,带着职工群众入股,开始专门从事培育苗木、防护林管护的工作。合作社如今每年可增加入股职工收入5万元,带动周边就业9000余人次。在带动职工群众增收的同时,也调动了他们参与生态建设工作的热情。石福松负责管护的林带也从1800多亩,发展到4000多亩。忙的时候,石福松和大家一起在林带里吃盒饭、在林带的地里干活。无论是烈日当头还是风沙浮尘,他都坚守在自己防沙护林的岗位上,过着早出晚归的护林生活。他家的孩子经常跟他打趣说:“爸,你照顾我们,都没有照顾你林带里的胡杨树用心。”

18年来,石福松像照顾孩子一样照顾着这些亲手栽种的树木。有了林带防风固沙之后,二二四团的面貌发生了很大的变化。二二四团的农业逐渐从林果业向中草药、青贮、蔬菜等多元化种植的方向发展。从种什么都不行变成种什么都成,为连队农业发展提供了良好的基础环境。气候也从最开始每年风沙浮尘天气200多天下降到140天,建团初期遇见清朗的蓝天像过年一样难得,而现在这样的天气已经很常见。如今,石福松依旧每天风雨无阻地到管护的林带里,看树、种树、管护树,这已经成为他人生的事业。他说:“都四十多了,我这一辈子其他啥也不想了,就给大家干好绿化这一件事情,给大家把风沙防住,让大家过上绿水青山的好日子。”

石福松相关资讯:

|

|

【石福松】同名的人物

中国名人

- 1张小蔚:西安市碑林区张家村街道办事处职工

- 2马丽琼:中国水利水电第三工程局有限公司海外事业部副总经理

- 3杨大锚:华能铜川照金煤电有限公司生产管理部主任工程师

- 4豆河伟:国网陕西省电力有限公司榆林供电公司运维检修部技术监督管理专责

- 5贾秀亚:榆林市七只羊服饰有限公司生产线工段长

- 6赵吉军:西安食品工程技工学校技术总监

- 7郭鹏:西安金牌物业环境科技有限公司环境事业部部长

- 8孙利强:内蒙古电力科学研究院分公司一级工程师

- 9焦兴利:阿拉善盟盛世水务股份有限公司生产技术部副部长

- 10姜明学:国能乌海能源矿区水电管理有限公司机电实验室助理主管

- 1张晓艳:鄂尔多斯市融媒体中心评论部部长

- 2范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 3赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 4李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 5晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 6贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 7何冬梅:上海绒绣代表性传承人

- 8刘其昌:浏阳市枨冲镇青草村村民

- 9曹卫芬:益阳市沅江市草尾镇和平村农民

- 10郭姣英:永顺县松柏镇龙头村村民

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们