王军

王军,男,1978年3月生,中共党员,湖南省邵阳市洞口县花园镇西中社区居民。1935年12月21日,红军长征途经湖南洞口县花园镇,面对敌机的狂轰滥炸,红军战士们毫不退缩,并舍命救下了放牛娃王康元。为了报答红军的救命之恩,王家祖孙四代人毅然承担起为红军烈士守墓的任务,一守便是89载,这份坚守也成为赓续红色血脉的典范。王军曾荣获“湖南好人”等荣誉。

立家训:铭记红军救命恩

“打从我6、7岁记事起,爷爷就经常带着我来这里扫墓,他说每年春节和清明,都要先到烈士墓祭奠红军,再祭奠家里的祖先,这个传统就是王家的家训。”王军回忆起儿时爷爷王康元带他祭扫红军墓时的嘱咐,记忆犹新。

1935年12月21日,红六军团主力部队从洞口县高沙镇向花园镇进军,在李家渡遭遇敌机扫射投弹。当时年仅12岁的王康元放牛归来,被这突如其来的袭击吓得站在路上哇哇大哭。危急时刻,一位红军战士冲上来将他扑倒在地,用自己的身体护住他。炸弹连续爆炸,王康元安然无恙,而这位战士却血流如注,英勇牺牲。在这次空袭中,共有20多名红军战士壮烈牺牲。

为了报答红军战士的救命之恩,王康元的父亲王仁德带领20多名村民,协助红六军团指导员购买6口棺材,将烈士遗体安葬于麦子塘自家唯一的一块豌豆地里。后来,这些烈士墓被迁至长岭界向甘岭。从此,王仁德多了一重身份——红军守墓人,而这一守,就是祖孙四代。

承遗志:四代接力护英魂

“除杂草、添新土、修裂痕、描碑文……”这些涓滴小事,王家祖辈们做了整整一生。1989年,66岁的王康元因积劳成疾离世。临终前,他再三叮嘱儿子王水洪一定要守护好烈士墓。于是,守墓的接力棒传到了王水洪手中。

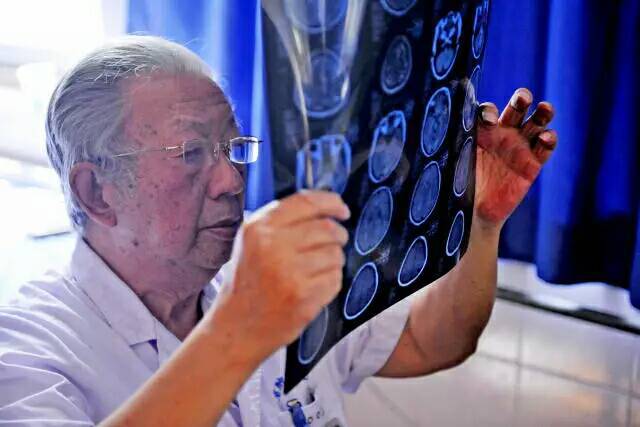

“不管刮风下雨,我坚持每月的初一、十五都要来打扫一次,拔掉杂草,清扫落叶,从不耽误。”王水洪不善言辞,常年的劳累让他过早衰老。2013年,王水洪因高血压导致脑卒中,担心无力承担守护责任,他决定把守墓的接力棒传给儿子王军。当时,王军已在外地工作并定居。接到父亲的电话后,从小耳濡目染的王军毫不犹豫地答应了。“红军恩情不能忘,作为家中长子,接过这支‘接力棒’是我义不容辞的责任。”为了接续守墓,王军做通了妻子的思想工作,卖掉房子,辞去工作,举家搬进了红军墓旁的老村部。他一边在周边做铝合金门窗的零工,一边照顾患病的父亲并坚持守墓。

王军深知,守墓不仅是为了完成爷爷和父亲的嘱托,更是对红军烈士的感恩与缅怀。他继承了父辈们的传统,每月按时祭扫,风雨无阻。在他的精心守护下,烈士墓始终整洁如新,庄严肃穆。

担重任:红色基因永传承

和专注于守墓、祭扫的父辈们不同,王军是听着红色故事长大的,还曾入伍当过兵。对他来说,守护红军墓不仅仅是完成家人的嘱托,更是传承红色基因、赓续红军精神的使命。“我们今天的幸福生活来之不易,是红军将士们用鲜血和生命换来的。守护在这里,我义不容辞,也很自豪。”王军说。

如今,洞口县把西中社区李家渡红军烈士墓作为党性教育基地,并设立了红色陈列馆。作为第四代红军墓守护人,王军主动担任志愿讲解员。每逢重要纪念活动,或有人前来瞻仰祭奠,他都会带着参观者走走看看,讲述红军英勇奋战的故事。他查阅洞口县志等资料,对西中社区的文史资料和文物进行了系统整理完善。他还常常自费购买鲜花和信笺,方便参观者拜祭。

“我要把红军故事讲给更多人听,并一代代传下去。”王军不仅守护着烈士墓,更守护着一段段红色记忆。在他的影响下,越来越多的人来到李家渡红军烈士墓,缅怀先烈,传承红色基因。

王军说:“我们王家四代人守护烈士墓,不仅仅是为了报答红军的救命之恩,更是为了让后人铭记历史,珍惜来之不易的幸福生活。”如今,这份红色家风已深深扎根于王家,也感染着更多的人。

王军相关资讯:

|

【王军】同名的人物

- 王军:聊城市人民医院儿科副主任

- 王军:洞口县花园镇西中社区渔子组居民

- 王军:中国农业大学附属中学校长

- 王军:哈尔滨三五将军文化博物馆馆长

- 王军:商都县城镇水资源管理中心抄表员

- 王军:河北京东信成供应链科技有限公司固安分公司职工

- 王军:中航西安飞机工业集团股份有限公司工业机器人系统运维员

- 王军:中航西安飞机工业集团股份有限公司机身装配厂副单元长

- 王军:高速列车总体设计技术专家

- 王军:陕西信邦肥业有限公司总经理

- 王军:江苏省太阳能技术重点实验室常务副主任

- 王军:永州师范高等专科学校学生

- 王军:中国人物画画家

- 王军:中国内地导演

- 王军:宜宾市翠屏区金秋湖镇人民调解委员会主任

- 王军:上海电视台体育节目主持人

- 王军:乐山市沙湾区林业工作站工程师

- 王军:贵州省正安县第八中学正高级教师

- 王军:武汉金龙畜禽有限公司副董事长

- 王军:金湖县城市管理综合行政执法大队副中队长

- 王军:白银新大孚科技化工有限公司技术开发部副主任

- 王军:航空工业第一飞机设计研究院科技与信息化部航电专业技术负责人

- 王军:中铁八局集团昆明铁路建设有限公司空港时代中心项目经理部总工程师

- 王军:中国石油股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂厂长

中国名人

- 1王飞:国能内蒙古甘其毛都国际能源有限公司储运车间主任

- 2王伟:伊金霍洛旗蒙泰煤炭有限公司窝兔沟煤矿掘锚队队长

- 3王志平:内蒙古日升智博冶金有限公司电工

- 4姚志军:赤峰市元宝山区元宝山镇建昌营村主任

- 5禹长征:内蒙古平庄煤业(集团)有限公司元宝山露天煤矿采矿一部电气检修班班长

- 6黄铁龙:内蒙古科沁万佳食品有限公司味噌车间主任

- 7闫顺利:呼伦贝尔农垦特泥河农牧场有限公司第一连队机务工

- 8王建勤:呼和浩特市城发供热有限公司桥靠分公司第六运营所所长

- 9杨绍军:隆阳公路分局东风公路管理所所长

- 10林松:勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心主任

- 1张晓艳:鄂尔多斯市融媒体中心评论部部长

- 2范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 3赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 4李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 5晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 6贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 7何冬梅:上海绒绣代表性传承人

- 8刘其昌:浏阳市枨冲镇青草村村民

- 9曹卫芬:益阳市沅江市草尾镇和平村农民

- 10郭姣英:永顺县松柏镇龙头村村民

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们