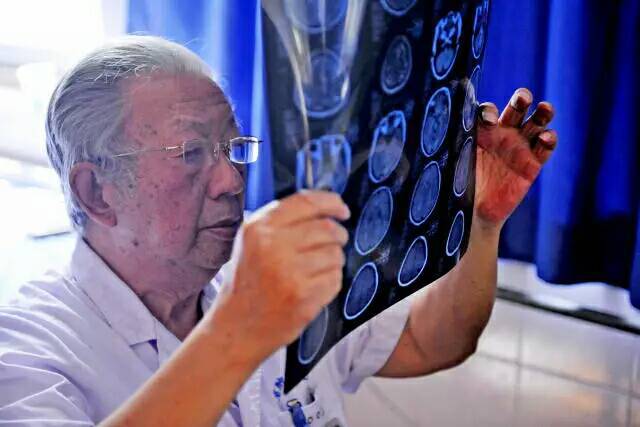

汪士奇

汪士奇,男, 1947年2月生,中共党员,休宁县万安镇文昌社区居民。

老有所为,用心关爱下一代成长。迎着春日的阳光,汪士奇又骑着电动车出发了。这位78岁的老人除了去镇村或者社区采访,最常去也最爱去的便是不到10平方米的休宁县夕阳红志愿工作室了,每晚放眼望去,小小的工作室灯光总是亮着,便知道汪士奇在“爬格子”呢,老伴常打趣地说那是他“第二个家”。休宁县夕阳红志愿工作室于2018年成立,汪士奇作为牵头人充分发挥自身特长,认真研究政治和当地历史,用案例、用事实广泛宣传党的路线方针政策和博大精深的徽文化,并光荣地成为“举旗帜·送理论”县级宣讲团成员和县关工委理论宣讲团团长。多年来,他经常深入县机关、社区、企业、乡镇、农村、学校和部队,积极宣讲党的创新理论和休宁县党史等260场,受教育党员、干部、职工、学生和群众达23860人。他还先后多次为北京大学、安徽建筑大学、安徽农业大学、黄山学院等10几所高校500多名师生讲授万安徽文化,黄山学院特聘请汪士奇为“黄山学院文学院第二课堂指导教师”。作为县关工委宣讲团团长和县关工委乡村振兴办公室副主任,汪士奇积极参与各类公益活动,他坚持走访全县中小学和幼儿园达80多次,与县关工委工作人员一道给孩子们送书、送体育用品,义务宣讲“红色石屋坑”等红色故事,受到学校师生的广泛好评。

老骥伏枥,用情讲好红色故事。2022年8月,黄山市教育系统掀起了一场“学陶师陶研陶做陶”的热潮。为了生动讲述陶行知先生的故事,汪士奇广泛搜集其生平事迹。他多次走访万安涨山铺外婆家遗址等地,深入了解陶行知童年的生活、学习环境以及他乘船前往杭州的经历。此外,他还前往隆阜的“省立第四女子师范学校”等历史遗址,深入挖掘陶行知支持创办的平民教育的丰富故事。在全面掌握这些资料后,汪士奇先后走进县教育局和36所学校,向师生们讲述陶行知的故事超过46场次,受教育师生达13000人。为大力弘扬红色文化,多年来,汪士奇常赴县委党史和地方志研究室查阅相关资料,多次赴淳安等地认识学习史志,参观学习方志敏率领的中国工农红军北上抗日等故事,并深入全县各乡镇采集党史,编写了《休宁红色发祥地万安》《乡音蓝田》《红耀板桥》《五城红色拾遗》等4本史料,文字达25万字。

栉风沐雨,用笔写出乡村振兴路。为更好宣传家乡,汪士奇无论酷暑寒冬,无论风霜雨雪,始终坚持用脚步丈量全县21个乡镇、140多个行政村,1000多个自然村,用笔用手机采写和拍摄了近3000篇、文字达200多万字鲜活的脱贫攻坚和乡村振兴相关稿件,将灿烂的“夕阳年华”留在休宁的青山绿水间。2024年,针对休宁县打造8个省级和美乡村精品示范村建设情况,他深入海阳镇盐铺等村,采写出多篇鲜活的新闻专题。同年8月,为了采写好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的新闻稿,汪士奇冒着酷暑忍着饥饿赴徽州天路璜尖乡,沿着高低不平的崎岖山路连夜走村入户采风,村民们见到他年岁已高却仍在外奔波,深感不易,纷纷邀请他留下吃完饭再走,但他却以必须赶回家撰写稿件为由婉拒了,经过2个小时的车程到家后,完成了“筑起扶贫路村民乐开花”“助农采茶正当时”“绿水青山富了村民”“云端土楼迎客来”等8条新闻稿,这时发现时间已经超过了晚上10点。闲不住的他还经常骑着电动车前往海阳、万安等周边乡镇,采写和美乡村、撂荒地开垦、水稻种植、茶叶菊花采摘、大棚蔬菜、抗旱保苗、防洪抢险等新闻稿,在近3000篇新闻稿中,一半以上优秀稿件被学习强国、安徽日报农村版、中新网、新华网、中安在线、安徽经济网、凤凰网等省级主流媒体采用,为宣传休宁倾注了自己的满腔“桑榆”情。近5年间,汪士奇还以休宁县第十五届党代表名义,向县委提交了红廉馆建设、古城岩开发、打造大景区、万安海阳老街保护利用、科技振兴等5个提案,受到县委重视,大部分提案已在实施中。

汪士奇先后荣获2022年“黄山市市关心下一代先进个人”、2024年安徽省文化教育先进个人”、2024年安徽省百姓学习之星等。

汪士奇相关资讯:

|

【汪士奇】同名的人物

中国名人

- 1焦兴利:阿拉善盟盛世水务股份有限公司生产技术部副部长

- 2姜明学:国能乌海能源矿区水电管理有限公司机电实验室助理主管

- 3王飞:国能内蒙古甘其毛都国际能源有限公司储运车间主任

- 4王伟:伊金霍洛旗蒙泰煤炭有限公司窝兔沟煤矿掘锚队队长

- 5王志平:内蒙古日升智博冶金有限公司电工

- 6姚志军:赤峰市元宝山区元宝山镇建昌营村主任

- 7禹长征:内蒙古平庄煤业(集团)有限公司元宝山露天煤矿采矿一部电气检修班班长

- 8黄铁龙:内蒙古科沁万佳食品有限公司味噌车间主任

- 9闫顺利:呼伦贝尔农垦特泥河农牧场有限公司第一连队机务工

- 10王建勤:呼和浩特市城发供热有限公司桥靠分公司第六运营所所长

- 1张晓艳:鄂尔多斯市融媒体中心评论部部长

- 2范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 3赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 4李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 5晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 6贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 7何冬梅:上海绒绣代表性传承人

- 8刘其昌:浏阳市枨冲镇青草村村民

- 9曹卫芬:益阳市沅江市草尾镇和平村农民

- 10郭姣英:永顺县松柏镇龙头村村民

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们