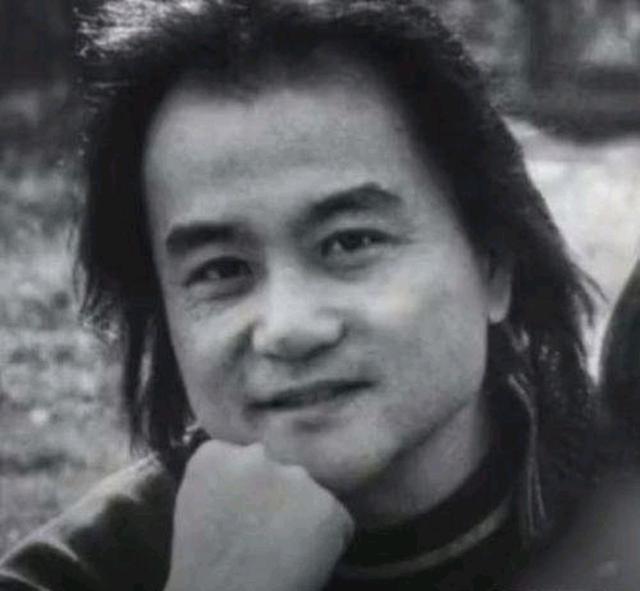

郑冬蛟

郑冬蛟,男,1977年1月生,中共党员,歙县北岸镇瞻淇村党总支委员。

在皖南绵延的群山中,歙县瞻淇村的青石板巷里,游动着八百年的流光——徽州鱼灯。这项始于南宋的民间艺术,以竹为骨、以纸为肤,承载着古徽州“年年有余”的农耕祈愿,却在工业化浪潮中渐成绝响。但有这样一位游子,在外闯荡多年、事业有成后,毅然返乡,肩负起传承与振兴鱼灯技艺的重任,他就是郑冬蛟。

舍弃高薪,守护八百年非遗鱼灯。早年,郑冬蛟为了追求更好的生活和事业发展,他离开家乡,在宁波舟山港凭借精湛的技术成为月薪1.5万元的技术工人。本有着光明职业前景的他,在2021年,却做出了一个让所有人震惊且不理解的决定。那一年,女儿面临高考这一人生重要时刻,郑冬蛟思忖再三,最终选择返乡陪读,陪伴女儿走过这一关键的人生节点。返乡后,郑冬蛟的目光投向了家乡的文化传承。彼时,有着八百年历史的瞻淇鱼灯正面临着前所未有的传承危机。这支承载着当地文化记忆的鱼灯队伍,因成员老龄化严重,巡游停演已达十余年。作为县级非遗传承人,郑冬蛟深知这不仅是一盏灯的传承,更是一段历史文脉的延续。面对亲友“放弃高薪回乡拿1029元月薪”的质疑,他选择了坚守。“不能让800年鱼灯断根”,这是村支书的重托,更是他内心的责任。为了系统地传承鱼灯技艺,郑冬蛟深入研究、整理出濒临失传的鱼灯扎制整套工序。从选材开始,他严格把关,选用三年生的毛竹,精心破丝作骨,确保鱼灯的骨架坚实且富有弹性;在装饰环节,他巧妙地糊上宣纸,绘上寓意吉祥的祥云荷花图案,赋予鱼灯以灵动的生命力与艺术美感;不仅如此,他还独创“瞻淇鱼灯”舞步口诀,让鱼灯的舞动更具规范性与观赏性,便于传承者学习与掌握;甚至为了提升鱼灯的耐用性,他不惜自费改良布料裱糊工艺,在传统技艺与现代实用性之间找到了巧妙的平衡。为激活文化血脉,让鱼灯技艺在新时代焕发出新的生机与活力,郑冬蛟多方奔走、积极组织。他一方面组织村里的留守老人,复刻多种传统鱼灯形制,将老一辈人的记忆与技艺留存下来,为鱼灯的传承保留了珍贵的实物资料与技术范本;另一方面,他将鱼灯课程送进校园,面向“90后”“00后”乃至更小的孩童开展教学,让孩子们从小接触、了解并学习鱼灯技艺,为这一古老技艺注入了新鲜血液,培养了一批年轻的传承者,让12岁孩童也能执灯起舞,使得鱼灯文化在新一代中生根发芽。

以匠心改良技艺,用数字激活传承。郑冬蛟深知,非遗传承不能仅仅局限于博物馆式的静态保护,而应在传承中创新,在创新中发展,让古老技艺融入现代生活,才能真正焕发出持久的生命力。于是,他以匠心独运的智慧与勇于探索的精神,对鱼灯技艺进行了大胆改良。在工艺改良上,他将原本易损的宣纸裱糊改为防水布料,这一改变不仅大大提升了鱼灯的耐用性,使其能够适应各种复杂天气与环境条件下的表演需求,延长了鱼灯的使用寿命,更为鱼灯的日常保存与维护提供了便利;同时,他以LED灯泡替代传统的明火蜡烛,让鱼灯在夜间表演时能够绽放出流光溢彩的绚丽光芒,增强了鱼灯的视觉效果与观赏性,使其更具现代审美魅力,吸引了更多人的眼球。面对乡村文化传播困境,郑冬蛟敏锐地捕捉到数字技术所带来的机遇,积极借力数字化手段为鱼灯传承赋能。2024年,他注册了抖音账号@鱼承薪火,通过直播这一当下广受欢迎的传播形式,生动地展示鱼灯舞的灵动之美。在他的直播间里,观众可以清晰地看到鱼灯的精巧制作工艺、灵动的舞步以及背后所蕴含的文化内涵,单场观看量便突破274万人次,让徽州鱼灯成功“破圈”,走进了大众视野。不仅如此,他还精心策划了“鱼灯村晚”,以老中青三代同台、传统与现代交融的创意形式,吸引470万人次线上围观。在“鱼灯村晚”的舞台上,老一辈传承人与年轻一代舞者携手共舞,传统鱼灯与现代灯光音效相互辉映,传统节目与现代创意表演交相融合,共同演绎出一场精彩纷呈、富有时代气息与文化韵味的视听盛宴,使徽州鱼灯从深山村落一跃成为全网热议的文化IP,让这一古老技艺在数字化浪潮中绽放出耀眼光芒。

一盏鱼灯照亮乡村振兴路。随着鱼灯巡演邀约的激增,郑冬蛟面临着诸多商业化的诱惑与机遇。然而,他始终坚守初心,恪守文化本真,坚决拒绝过度商业化开发。在他看来,“鱼灯要留在村里舞,才能舞出乡土魂”,古徽州的建筑与文化底蕴是鱼灯表演不可或缺的灵魂依托。瞻淇村那白墙黛瓦的古建筑群,那充满历史韵味的街巷里弄,那代代相传的民俗文化氛围,为鱼灯表演提供了独一无二的舞台背景与文化语境。鱼灯在这样的环境中舞动,才能真正展现出其独特的魅力与深厚的文化底蕴,才能让观众感受到古徽州文化的博大精深与源远流长。面对游客暴增所带来的交通瘫痪、基础设施不足等一系列问题,郑冬蛟没有退缩,而是积极带领团队优化服务。他们对村里的交通进行合理规划与疏导,增设临时停车场地,安排专人指挥交通,确保游客能够顺畅进出;同时,完善村内的基础设施建设,提升环境卫生状况,加强公共服务设施的供给与维护,让游客在观赏鱼灯之美的同时,能够深度体验徽州文化的内涵,享受舒适便捷的旅游服务。

郑冬蛟的坚守与努力,如同点亮了瞻淇村乡村振兴的希望之火。2025年春节期间,7.3万游客慕名而来,纷至沓地涌入这个曾经默默无闻的小山村,一睹徽州鱼灯的风采。鱼灯主题民宿、研学体验、文创衍生品等产业也随之蓬勃兴起,形成了多元化的乡村经济发展模式。村集体经济收入因此增至170万元,村民们的生活水平显著提高,脸上洋溢着幸福的笑容。

如今,当夜幕降临,鱼灯再次点亮瞻淇村的夜晚时,它不仅仅是一种年俗活动,更是一种连接过去与未来的纽带。通过郑冬蛟的努力,这盏鱼灯不仅重燃了村民们对本土文化的自信,让村民们深刻认识到自身文化的价值与魅力,激发了他们传承与保护文化的内生动力;也让更多外界人士感受到了来自皖南山村的温暖与力量,为传统文化的传承与发展、乡村振兴战略的实施提供了生动范例与有益借鉴。他的事迹被央视、《光明日报》等主流媒体广泛报道,荣获“歙县新农人”称号,成为新时代敬业奉献精神的生动注脚。郑冬蛟,这位返乡游子,用他的智慧、勇气与坚守,在传承非遗文化的道路上砥砺前行,在乡村振兴的征程中奋勇拼搏,让一盏古老的鱼灯照亮了瞻淇村的未来,也为我们这个时代留下了一段温暖而感人的奋斗故事。

郑冬蛟相关资讯:

|

【郑冬蛟】同名的人物

中国名人

- 1黄铁龙:内蒙古科沁万佳食品有限公司味噌车间主任

- 2闫顺利:呼伦贝尔农垦特泥河农牧场有限公司第一连队机务工

- 3王建勤:呼和浩特市城发供热有限公司桥靠分公司第六运营所所长

- 4杨绍军:隆阳公路分局东风公路管理所所长

- 5林松:勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心主任

- 6胡军:中国铁路昆明局集团有限公司昆明机务段动车组司机

- 7李友坤:中铁隧道局集团云南省滇中引水二期配套工程大理施工段项目经理部隧道工

- 8谢松宸:中国人寿保险股份有限公司云南省分公司运营管理中心核赔部经理

- 9陶加应:芒市勐戛镇勐稳村民委员会芒丙村民小组村民

- 10朱美宣:普洱澜沧古茶股份有限公司技术总监

- 1范雪歌:黄山市非物质文化遗产项目徽州漆器髹饰技艺代表性传承人

- 2赵恩民:河南省非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人

- 3李怀秀:李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所负责人

- 4晋晓瞳:河南省非物质文化遗产项目钧瓷烧制技艺代表性传承人

- 5贾艳梅:商丘市非物质文化遗产项目多层剪纸代表性传承人

- 6何冬梅:上海绒绣代表性传承人

- 7刘其昌:浏阳市枨冲镇青草村村民

- 8曹卫芬:益阳市沅江市草尾镇和平村农民

- 9郭姣英:永顺县松柏镇龙头村村民

- 10吴开元:湘潭市岳塘区双马街道华金社区居民

如发现事实性、技术性差错和版权方面等问题,请及时联系我们